「モノを見るのは結局人の目」確かな経験と技術で、染色業を守り抜く

RE/SAUCE Projectは、は白いジャケットとTシャツ、そして使い終わったコーヒー豆のかすを持ち込み、実際にその染めの工程を見学しながら取材を行った。日本の染色工場による再生の可能性、そして工場を継続させるための努力とは。

3代続く染色の家業

岡山県倉敷市児島は、“ジーンズの街”とも言われる通り、世界に誇る日本のジーンズの一大生産地として知られている。児島はジーンズだけでなく、それ以前から繊維産業が盛んな地区。今回取材したサンアートも、技術力の高い染色工場として、さまざまな衣類や付属品の染色を行っている。今回は、東京・神宮前にオープンする新しいカフェ「すギ留」のスタッフが着用するユニフォームの染色をサンアートに依頼。無地の白いジャケットとTシャツ、そしてコーヒーとして抽出して本来は廃棄されるはずの「コーヒーかす」を持ち込んで、コーヒー染めを行ってもらった。

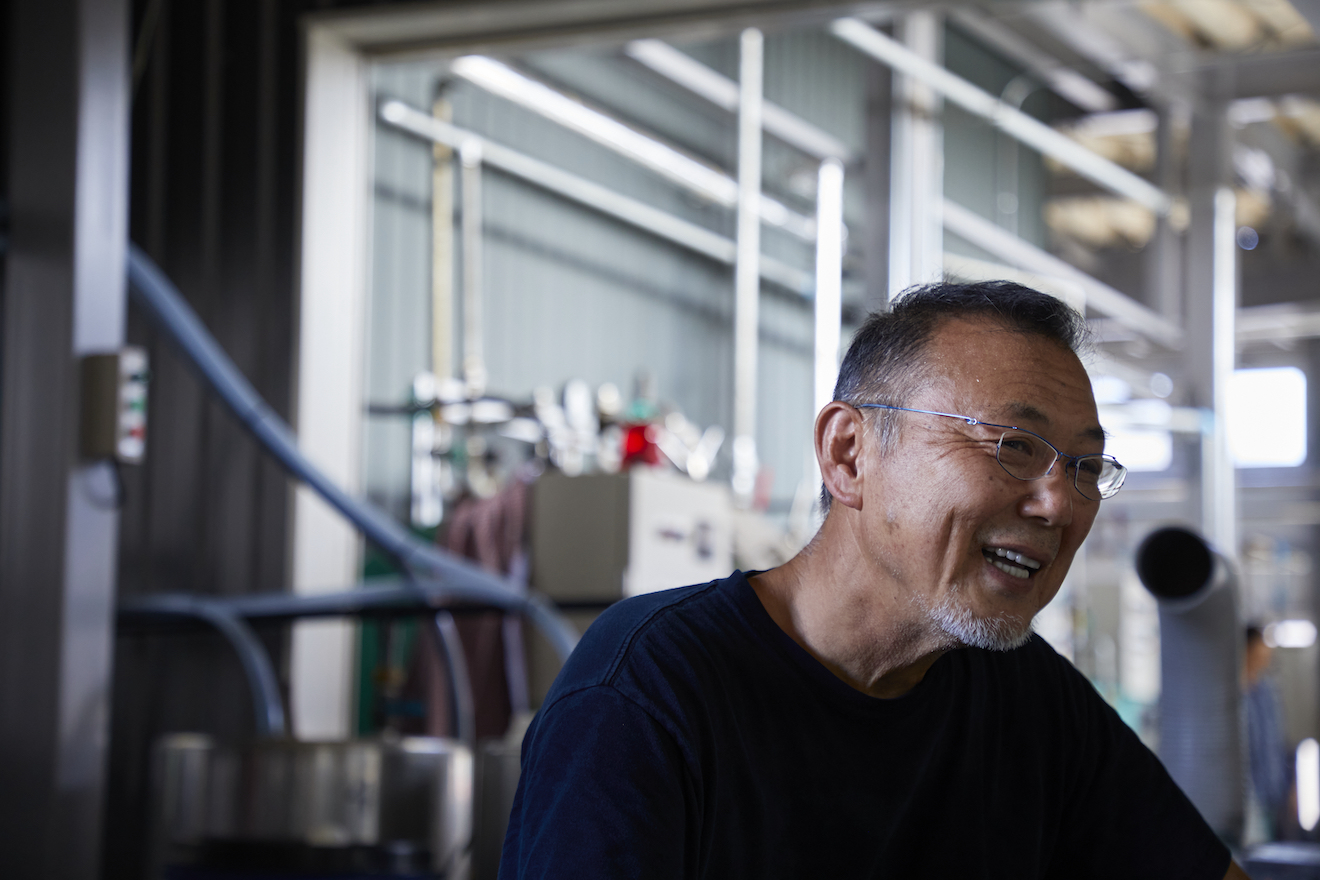

サンアートの源流となる杉屋染工は大正5年に創業。平成10年にサンアートと名称変更して登記し、現在に至る。代表を務めるのは橋本雅広(はしもと まさひろ)さん65歳。現在は長男の佳一(けいいち)さん39歳と、33歳の次男・知哉(ともや)さんも家業を継いで従業員として働き、総勢12名の社員が日々さまざまな染色を行っている。代表の橋本雅広さんは、工場長としてだけでなく、現在も現役の染色職人として毎日現場に立つ。

橋本雅広さん(真ん中)。佳一さん、知哉さんとともに

「ウチがアパレル染色を始めたのは、割と遅いんです。服を染め始めたのは、僕が作業現場で着ていた作業着を好奇心で染めてみようと思ったところから始まりました。染色の仕事をしていると作業着にも移染するんですよ。それを捨てるのは勿体無いなと思って染め直してみたら、作業ズボンが普段着に使えるくらいのものになった。染色の楽しさや喜びを改めて感じたので、ホームページで個人の方の服の染め直しを募集したんです。そんな中、口コミでだんだんメーカーさんの方からお問い合わせがありまして、衣類をはじめとする仕事が増えてきたんですね」

雅広さんが家業を継いだのは21歳の頃。祖父の代から始まった染色が父の代になり、いつかは自分も継ぐことを意識していたという。父の代までは事業は大きなものではなかったが、雅広さんの代になってから設備投資を続けて工場を拡大。現在では綿、麻、レーヨンなどの天然素材はもちろんのこと、ビニロン、ポリエステルなどの化繊まで幅広く染めが可能な工場へと成長させた。主に受注があるのは、糸や紐の染色。それらはバッグやベルトなどの部材として使われる。

存続の危機を感じて始めた天然染め

雅広さんは長年の経験から、求められる色を見れば、染料の調合などが自然と頭に浮かぶのだと言う。

「染色はだいたい3〜4種類くらいの顔料を混ぜて色を作るのですが、それぞれの原色を目で覚えていますから、それを頭の中で組み立てるんです。確かに色を分析して調合してくれる機械もあるのですが、高額過ぎて手が出ない。だから私の工場では自分の感覚で染料を調合しています。機械を使っても結局モノを見るのは人間の目です」

「蛍光灯の下で見るのと、外で見るのはバラつきもありますし、最終的にはこの経験と、今までの信用を元に仕事をさせてもらっていますね」と雅広さん

今回サンアートに依頼したのは、天然染料であるコーヒーのかす。天然染めをする工場は少なくなってきている中でもサンアートでは積極的に行ってきたというが、それは工場を存続させるための危機管理のひとつでもあるという。

「染料の原料となるものは今はほとんど中国からのものなんです。ちょうどオイル価格が上がった15、6年前に、『もし海外から染料が入らなくなったら、仕事が出来なくなるぞ』と思って、最初は昔からある柿渋染めをやり始めました。今はもう何でも出来ますよ。天然染料の種類はいくらでもありますし、山に入れば何でも取れる。コーヒー染めも私がコーヒー好きなもんですから、自分でやってみたんです。なんとも自然な色に染まったし、捨てればタダのゴミですけど、染料としての再利用の可能性を感じましたね」

今回は持ち込んだコーヒーかすを大きな袋に入れ、煮沸しながら撹拌できる機械に投入して1時間ほどすると、濃い茶色の染料が完成。立派な“コーヒー染料”となった液体が入った機械に、持ち込んだ白い衣類を放り込んで、熱を加えながら1時間ほど回すと、ブラウンに染まった衣類が出てきた。雅広さんは色の染まり具合を確かめると、さらに時間を追加して機械を回し、染まり具合を確認すると大きな乾燥機で乾燥をかける。1時間ほどで乾燥の終わったジャケットとTシャツが完成した。工程は非常にシンプルだが、当然そこには長年の経験と専用機械の存在は欠かせない。

飲料としての役目を終えたコーヒーだが、味は出なくとも色の抽出は十分可能なのだ

乾燥が終わり、優しいコーヒー色に染まったジャケット

日本の染色の灯火を消さないために

「冗談で言っているのか分からないですけど、私が若い頃、客先の社長に『あんたの所の仕事は耳かき程度のわずかな染料で、染まるからからええなぁ』と言われたことがありました。そういう風に言われると正直辛かったですし、皆さんそのように思っているのかと思いましたね。染色というのは染めるだけではなく、環境のことも考えて排水設備にまでかなりの投資が必要で、そこまで含めての“技術料”なんです。ただしなかなか受注の際にはそういうコストまでは面倒見てもらえない。厳しい仕事なんですよ」

工場を守るために、雅広さんは歩みを止めない

今回の取材は真夏に行っていたこともあるが、染色には大量のお湯が必要になるため、工場の中は蒸し風呂のように暑い。そんな中でも黙々と仕事を続けるサンアートの橋本さん一家や従業員の姿が目に焼き付いた。雅広さんはこの工場を維持していくために、今後さまざまな方策を思案中だ。

「まずは受注量をもっと増やしたいですよね。そのためには、ただ待って仕事を請けているだけでは先細りです。お客さんに頼まれたものだけではなく、サンアートはこんなものも出来るんだ、こんなことも出来るんだというものを自分たちで発信していかなければならないと考えています。幸いなことにこの児島の街では他のパーツとかも揃えやすいので、誰もやったことのない、自社で考えて加工した製品を世に送り出しながら、受注にも繋げて行きたいと思います」

最後に雅広さんに、「仕事をする上で一番大切にしていること」を聞いた。雅広さんは間髪入れず「それは社員です」と答えた。社員が気持ちよく働けることを目指して環境整備に投資を続け、一代で大きな染色工場へと成長させたサンアートの橋本社長は、跡を継ぐ2人の息子、そして社員たちのために、今日も現場に立って染色の道を極め続けている。

【編集後記】

手作業で染色をする、その行為自体は一見シンプルなものに見えますが、計り知れない技術と経験の上にこそ、美しい味わいが生まれるのでしょう。サンアートさんに手掛けていただいたジャケットとTシャツは、カフェ「すギ留」にてスタッフが着用しています。ぜひ、チェックしてみてください。

(撮影:TAWARA、取材・執筆:武井幸久、コーディネーション:HAL.カトー)

再編集:都恋堂