東京藝術大学構内にある「藝大アートプラザ」を訪問しました!

アーティスト活動だけで生活していくのは、なかなか厳しい日本。進路に悩みを抱える美術系・芸術系大学の学生や卒業生と日本の伝統文化やものづくり工場の技術を革新させる取り組みができないか。ひらめきを胸に、2025年6月17日、RE/SAUCE Projectメンバーは東京藝術大学構内にある「藝大アートプラザ」を訪問。担当責任者のセバスチャン高木さんとお話ししてきました!

東京藝術大学と小学館が共同で運営する「藝大アートプラザ」。東京藝術大学生(卒業生)のアート作品が販売されている

多彩なアート作品の数々に、制作チーム一同大興奮!

館内には藝大の卒業生が制作した、アート作品が並びます。絵画、陶器、ガラス細工…ジャンルはさまざま。若手クリエイターの支援を目的としている藝大アートプラザでは、制作者本人が自分の作品を値付けして販売するところが、実は大切なポイントです。アートプラザの職員が値付けの相談に乗ることもあるとか。

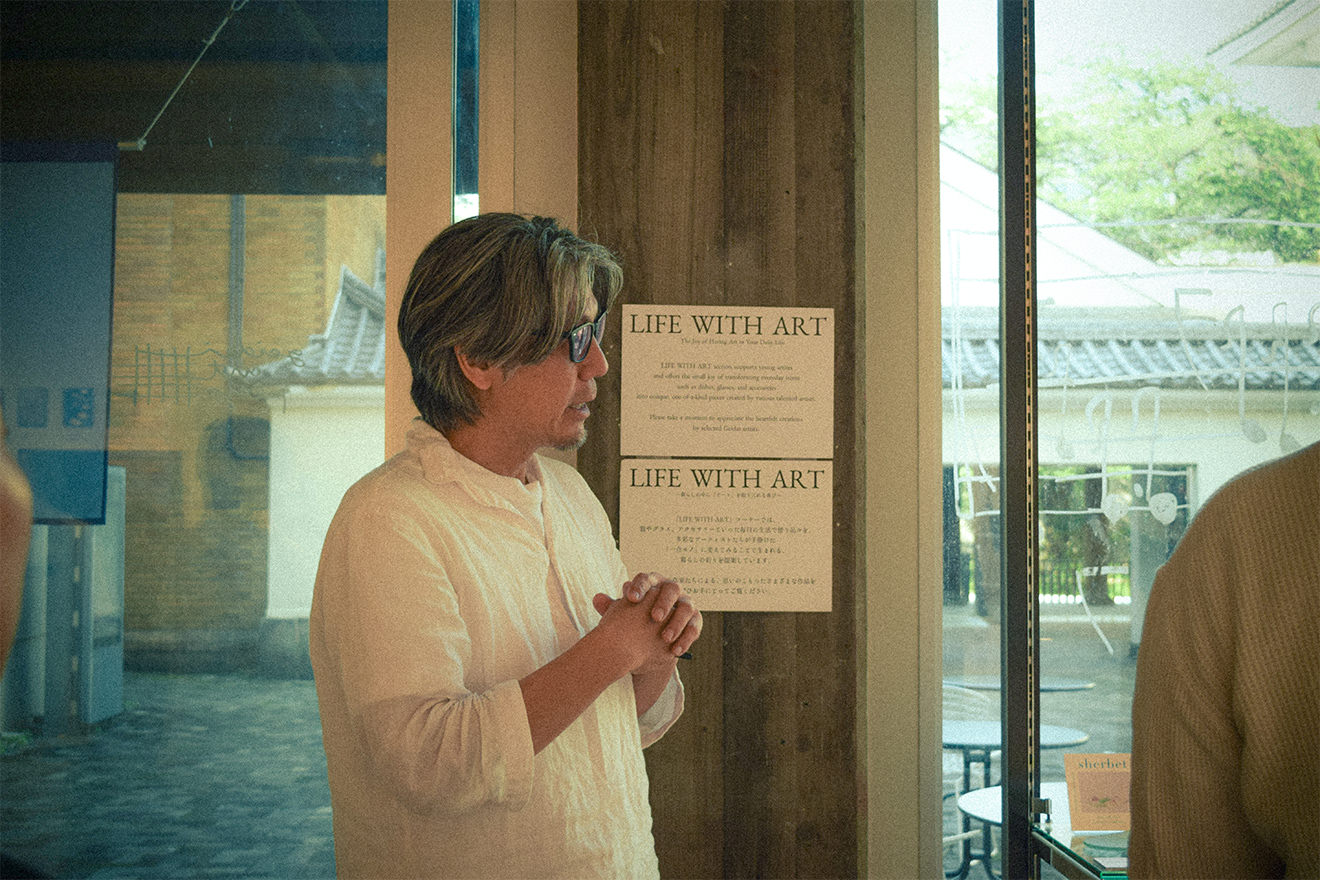

セバスチャン高木さん

「せっかく才能があっても、自分のプロデュースの仕方、画廊との付き合い方、値付けの仕方がままならなければ埋もれてしまう。そうしたノウハウがないために、うまく世の中に作品を発信できていない学生が多いのが、実情です。自分の作品がだいたいどのくらいの値段で売れるのか知っておくことは、アート活動を職業にしていくために必要なこと。ここで経験を積んでもらうことで、少しでもその辺りのフォローをしていきたいですね」とセバスチャン高木さん。

美大生が抱える課題には、RE/SAUCE ProjectプロデューサーのHAL・カトーも共感。「町工場や工房と進路に迷う学生や卒業生とのコラボレーション企画など、RE/SAUCE Projectとしても何かお手伝いできることがありそうです」と会話しました。

規格をプラザ側で決めているものも。「相手が求める条件の範囲のなかで表現する力も、アートを職業にしていくためには必要ですから」(高木さん)

絵画や建築、デザインと比べてアウトプットの場がなかなかないという工芸作品や彫刻作品。それらを専攻する藝大生(卒業生)にとって、アートプラザは貴重な存在だ

卒業後、小さな町工場や工房で活躍する卒業生も

●意気投合した2人!コラボレーション企画、実現なるか…?

お話をしていくと、なんと高木さんは日本文化を発信するマガジン「和樂Web」の編集長を務められた経験があることが発覚!日本の伝統工芸の未来について、HAL・カトーと熱く意見を交わしました。RE/SAUCE Projectの活動や理念についても、深い共感を示してくれた高木さん。今後、HAL・カトーとのやや温度高めな(!)コラボレーションもぜひ期待したいです。

セバスチャン高木さん(左)とRE/SAUCE Project HAL・カトー(右)。特に盛り上がったのは、大手資本が工芸品をブランド化するメリットと弊害

planning:HAL・カトー

text:葉

photo:カーラ

VIEW ALL

VIEW ALL