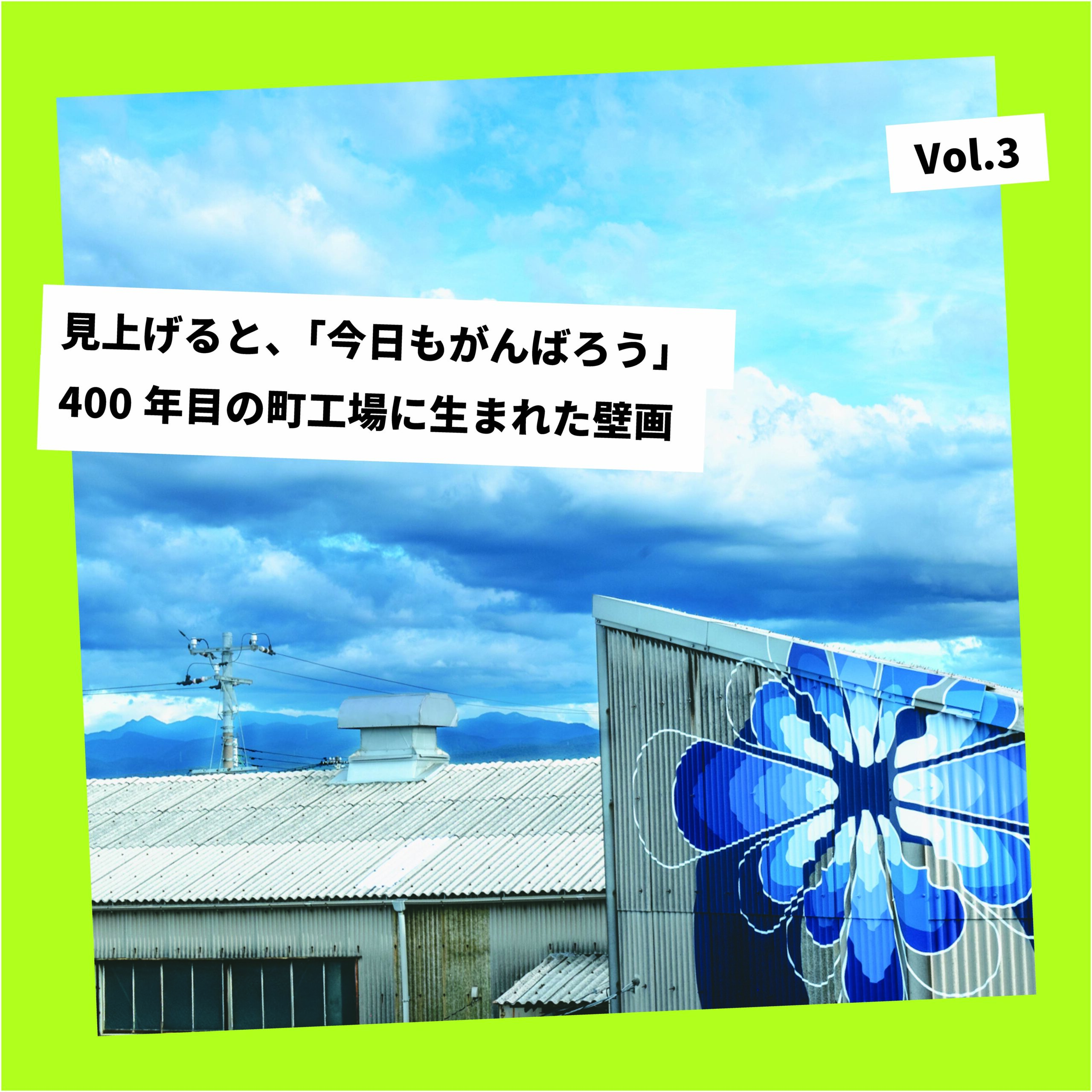

400年目の町工場に生まれた壁画

それから1年半後。産業観光を軸とする「いしかわ文化観光コンテンツ造成支援事業」への参加を始めていた金森合金。

ある日、HAL.カトーが、ご近所友達のクリエイター、ドナルド・ムネアキにそんな金森合金の話をしたところ、壁画(ミューラル)制作を中心に活動するアーティストユニット「HITOTZUKI」に、金森合金の建物にアートを施す仕事を依頼するのはどうだろうというアイデアが生まれた。

人から人へ縁のバトンがつながり、今夏、お披露目となった金森合金の工場を舞台に描かれたアート。さて、その舞台裏とは?

高下さんと「HITOTZUKI」のKAMIさん、SASUさんにお話を伺った。

「一目惚れ…」と「マジで描くの!?」から始まった

ーHITOTZUKIさんは、今回の依頼が来たとき、どう思われましたか?

KAMI:20年来の知人のアーティストから、金沢の工場の壁に描いてもらいたいという話があるからつないでも良いかと連絡が来たんです。

SASU:そのあとに、ドナルド・ムネアキさんからメールをいただいたんですが、一度も会ったことがない方なので、正直実現するのかな?と半信半疑でした(笑)。

昭和45年に稼働をスタートした金森合金の現・製造工場

ー高下さんは、いかがでしたか?

高下:金森は昔ながらの砂型鋳造の町工場で、アートと対極の世界です。なので、ドナルドさんの「工場の壁に直接描く」という提案にはびっくりしました。工場から機械部品とは異なるを生み出す楽しさは、経験からすでに分かっていたんですが、今回は、工場自体がアートな空間になる。私たちももちろん、地域の方も楽しいかも?とドキドキしながら考えていましたね。

金森合金の24代目オーナー、高下裕子さん(オンライン取材時よりスクリーンショット)

アーティストユニット「HITOTZUKI」のKAMIさん(右下)、SASUさん(左下)(オンライン取材時よりスクリーンショット)

ーHITOTZUKIさんは、実際に工場を見られていかがでしたか?

SASU:私はスレート※に萌えましたね〜。歴史にレイヤーがあったり建物にストーリーがあったり、いろんなものが閉じ込められた質感が好きなので、一目惚れでした。

KAMI:僕は現実的な面を見るので、「え、ここにマジで描くの!?」と(笑)。昭和40年代に設計された建物で、工場全体を覆う壁は波板のスレートという吸収素材なんです。波板にペンキで描くのは大変なんですよ。描きにくいし、塗料を吸収するし、古いから崩れてくるかもしれない。SASUはノリノリだけど、どうするよ!?って。

高下:そうですよね。このあたりは、準工業地帯なので昭和40年代は、いろんな工場があったんです。でも皆、建て替えと同時に郊外に移転し、残っているのはうちだけ。でも私はここで続けたい。工場をどう残せばいいかって考えたとき、HITOTZUKIさんに描いていただいたら、もう誰も下手にここを動かせないぞ〜!という思いが私にはありました。

※粘板岩を薄い板状に加工した建築材で、屋根材や外壁材として使用されている

ーそして、いざ制作へ。進行はどんな流れで?

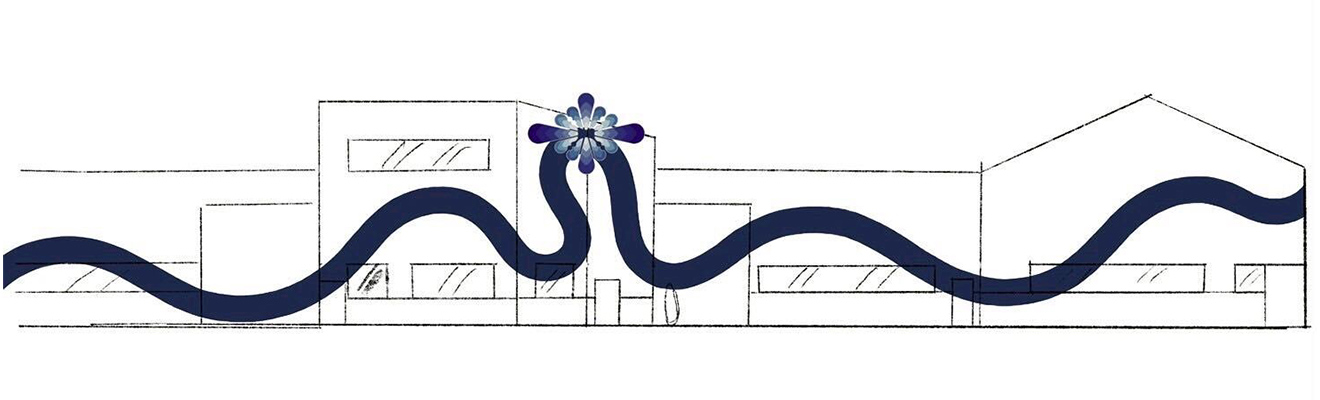

KAMI:まずイメージスケッチをたくさん描きます。それも、かなり正確に。下見で撮った写真をもとに、デジタルで80%ほどの完成図を作って、それから現場で現実をそれに合わせていく。どれぐらい事前に詰めるかというと、窓枠の下から何cmとか、波板の波5本目あたりとか。ざっくりとした目安を頼りにしながら、納得のいく曲線になるまでミリ単位で微調整していく。でも、数値で見るというより、目線や身体の感覚を頼りにしてます。大きな建物だと、至近距離で見ると曲線も直線に見えるので、細かくアタリを付けてズレを調整しながら進めていきます。いったん作業車に乗ったら、体力的に無駄な乗り降りは減らしたいので、工程や大事なポイントはiPhoneを見ながらなるべく降りないで進めます。

SASU:大きな壁画(ミューラル※)を描くときに使う高所作業車って、乗ってしまえばパーっと一気に描けるように見えるけど、実際はそう簡単じゃないんですよね。クレーンは下の方まで降りないんですよ。届かないところがすごくあるし。脚立と組み合わせたり、機種選びもひと仕事なんです。天気がいつ崩れるか分からないので、フルで体力があって天気がもっているうちに、前半はぎりぎりまで追い込んで進めます。作業車のレンタル代も決して安くはないですし、現実とのバランスをとる、シビアな作業環境ですね。

※所有者の許可を得て建物や壁などに直接描かれた壁画

KAMI:なので、天候や食事、体調管理も含めてかなり用意を周到にするように心がけています。疲れて迷いが出ないようにイメージをかためておき、現地では機材と身体とペンキだけの世界。制作期間が2週間を過ぎてくると体力だけじゃなく、集中力的にもつらくなってくるから、そのあたりで“仕留め”ないといけない。

高下:仕留める……!聞けば聞くほど、もう(笑)。昭和 45年に稼働を開始した建物なので、建物の構造を理解するにも、図面なんてものはないんですよ。事前に渡した写真だけで、KAMIさん、SASUさんがどうやってこの大きな作品の計画を立てられたのか……。鋳物の場合は、失敗したらすぐ分かるから作り直せますが、壁画の場合はそれが難しいので、全体像を想像しながら、少しずつ描いていく必要があります。それなのに、仕上がったときに不自然なところがどこにもない!その完成度の高さに感動しました。

HITOTZUKIの今回の挑戦は「家紋」を取り入れること

ー制作で一番大変だったことは、なんでしょうか。

SASU:1本のラインを描くというのはすぐ決まったんです。金森さんが鋳物1本でやってきたことや、職人さんたちの黙々と、淡々とした精神の動きを表そうと。でも、全体の方向性がなかなか決まらなくて。

KAMI:400年の歴史を持つ、古い工場が積み重ねてきた時間の痕跡や空気感を、そのまま生かしたいというのは最初から決めていたんです。その上で、HITOTZUKIらしさを残しながら、金森合金の歴史をふまえて、工場を作品としてこの先、存在し続けられる形にしたい。ライン(線)とシンメトリーをベースにした形態を組み合わせるのが、HITOTZUKIの象徴的な構成なのですが、今回は、金森さんが400年継承している家紋をとり入れるというテーマもあり、家紋をどうアートに昇華させようかと悩みました。

いくつものスケッチを経て形になった構想アイデア(HITOTZUKIさんより提供)

SASU:2つを融合させたり、別々の場所にレイアウトしてみたりね。

KAMI:新たな菊の紋を作ってみたり。菊も裏菊菱なので、その形がまた難しい(笑)。

SASU:家紋は白黒だから色をつける発想も最初はなかったんです。でも家紋だけだと、看板になってしまう。ただの装飾になってしまっては、工場をデザインで華やかにしました、で終わっちゃう。金森さんの歴史と魂にどう呼応してアプローチするか、アートの醍醐味ってそこだと思うのですが、それがすごく難しかった。あと近隣の新しい住宅地とも違和感なくなじむこと。ミニマルなアートワークながら空気がガラッと変わるというところが私たちの狙うところでした。

KAMI:最終的に、家紋をそのまま生かし、色をHITOTZUKIで使う色合いに変化させてやってみようかと。そこでやっと腑に落ちた感じです。

SASU:決まった瞬間、わあ、降りて来たぞ~って。紋の外側に白いラインを1本加えているんですが、そこには、金森さんのこれからの未来、未知の世界へと広がっていくイメージを重ねていて、一気にボンと決まりました。

ー青の選び方は?

SASU:私の直感でラインの色はこのブルーっていうのがありました。下見に訪れたとき、金沢までの新幹線から見えた山並みのブルーが、関東とは違ったんですよね。空気が澄んでいて、海が近くにある北陸の色を感じました。それがすごく印象的で、工場の遠くに見えるブルーの山並みとつながるように調色しました。

石川の風景になじむ、金沢合金ブルー

KAMI:今回は、もとの工場の壁面を生かした表情も残したかったので、失敗したから白に塗っちゃえ、みたいなことができない。でも家紋を描きたい場所は地上から高さ7メートルの角のある壁面にあって。紋の形を崩さず、どうやって描こうかと。

SASU:そこで、事前に型紙を作ったんですよ。ところが持っていったらサイズの伝達ミスが判明して、小さすぎる!でもスタートしないと間に合わない。先にラインから描き始めることにして、夜に滞在しているレジデンスで、型紙を作り直すことになってしまって。でも、そのとき驚いたのが、偶然にもお借りしていたレジデンスが、もともとオーナーのお父様が生前アトリエとして使っていた部屋だったんです。壁一面がベニア張りになっていて、用意されているとしか思えない展開で。

思えば高所作業車も見つからず、ぎりぎりのところでドナルドさんから良心的な値段で借りられる会社を紹介してもらうなど、ピンチがあってもいつも助けが用意されていて。私は勝手に金森さんのご先祖様に守られている気持ちでいました。

環境になじむHITOTZUKIアート。その原点とは

ー今回、日本の伝統的な家紋と向き合って、どうでしたか。

SASU:2000年ごろの活動初期は、日本人で壁画(ミューラル)を描いている人もほとんどいなくて、海外で制作することが多かったんです。ストリートアートと呼ばれるようなシーンの中で、和の要素を取り入れることも、自分なりに新しいと感じていて、以前は着物や家紋の要素を取り入れるなど、意識的に取り入れるようにしていました。ただ次第に、日本らしさとか、育ってきた文化的な土壌は自然と表に現れるような気がして、あえて意識して描くことはしなくなっていったんですよね。だからこそ、今回自然なかたちで日本の伝統的な形と向き合う機会をいただけたのは、素直に嬉しかったですね。

KAMI:僕はもともと、ニューヨークの「バーンストーマーズ」というアートプロジェクトに参加していました。その中心人物が、ストリートで活動していた仲間たちを集めて、故郷にあるノースカロライナの草原の納屋などに描くというプロジェクトを始めたんです。そこで、“これは俺が描いたんだ!“と存在を主張するというよりは、周囲に溶け込みながら共存する表現に出合って、「自分がやりたいのはこれだ」と感じたんです。

SASU:そのプロジェクトに私も誘ってくれたことが、HITOTZUKIの始まりでした。

都会的で、おしゃれでかっこいい、というイメージが先行しがちだったストリートアートの文脈の中で、田舎の納屋に描くという行為が新しかったし、私たちは2人とも郊外育ちなので、都会的な感覚を田舎に持ち込む、そのコントラストも面白かった。

そこから、いろいろな国のアーティストと出会って、作品の見た目だけではなく、見えない多様な思想が織り込まれていく、その奥深さに興味を持つようになったんです。

ー環境となじむアートが、今回にもつながったということですかね。

KAMI:そうなんです。金森さんの歴史あるもの作りの流れにこれまでのHITOTZUKIの活動がつながって、すごく光栄です。

高下:作品が完成し、お披露目会のときに最後に、話すことがあまり得意じゃない父が、「ちょっと話したいことがある」と。「HITOTZUKIさんの波(1本のライン)は、金森のこれまでの曲折であり、最後、工場の端で空に向かって突き抜けるように描かれている。その動きと家紋を見るたび、今日1日がんばろうと思える」と。その父の言葉に、私、ぐっと来まして。

創業から大変なことがいっぱいあって、外からも内からも変化をしなければいけなかった400 年でしたから。古くは藩の解体から太平洋戦争、リーマンショックにコロナ禍、直近だとトランプ関税。来年には多分違う課題もやってくる。残すものは残さなければいけないけれど、変化するものは変化していかないと生き続けられない。変化することは大変だけど、父が言うようにやっぱり人の心が原動力。今の環境で何ができるかを諦めず考えながらいこうと、私も作品を見るたびに励まされます。

SASU:私たちアーティストの仕事も、いらないと言われれば、そうかもしれない。

“崖っぷち”なのは、もうずっとです。それでも、自分たちが大切にしている信念や感覚は、見失わずにいたいと思っています。

これから先、例えば目先の欲に引っ張られて志がブレるようなことがあったら、金森さんの作品が持つ意味も、きっと変わってしまう。今の自分たちを、次の自分たちが少しずつ超えていくことで、過去の作品もずっと輝き続けられるんじゃないかと思っています。

KAMI:今回の現場で強く感じたのは、正直「これは相当大変だぞ……」と思ったことでも、一つひとつ丁寧に向き合っていけば、思っていた以上に「できる」ということでした。ああ、できるんだな、と。

SASU:ほんと、そうだね。あと、ドナルドさんから高下さんへ、そこからつながった不思議なご縁が、私たちの力になったと思います。想定外の偶然が重なって、作品が思いがけず良い方向に動いたとき、これが自分の目指しているアートなのかもしれないな、と。

シンプルな作品だけど、その裏側にいろんな意味での深いつながりとミラクルを感じていますね。

高下:私は今、新しいことをやりたくなっているんですよ。妹夫婦と工場の 2 階に子どもたちがアートやスポーツなどを学べる学童を作りたいねと話していて。窓を開けると壁画がある。それを見た子どもたちがスケッチしたり、自分たちもこんなことしてみたいとアイデアを膨らましたり。描いてもらって終わり、じゃなくHITOTZUKIさんの作品からいろんなことが広がっていく気がしてワクワクしてます。

ー今回のアートワークは、古い工場を再生させる道として一つ、とても良いモデルケースになったのではないかと、RE/SAUCE Projectとしても嬉しい限りです。貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

プラン・コーディネーション:HAL.カトー

執筆:くればやしよしえ